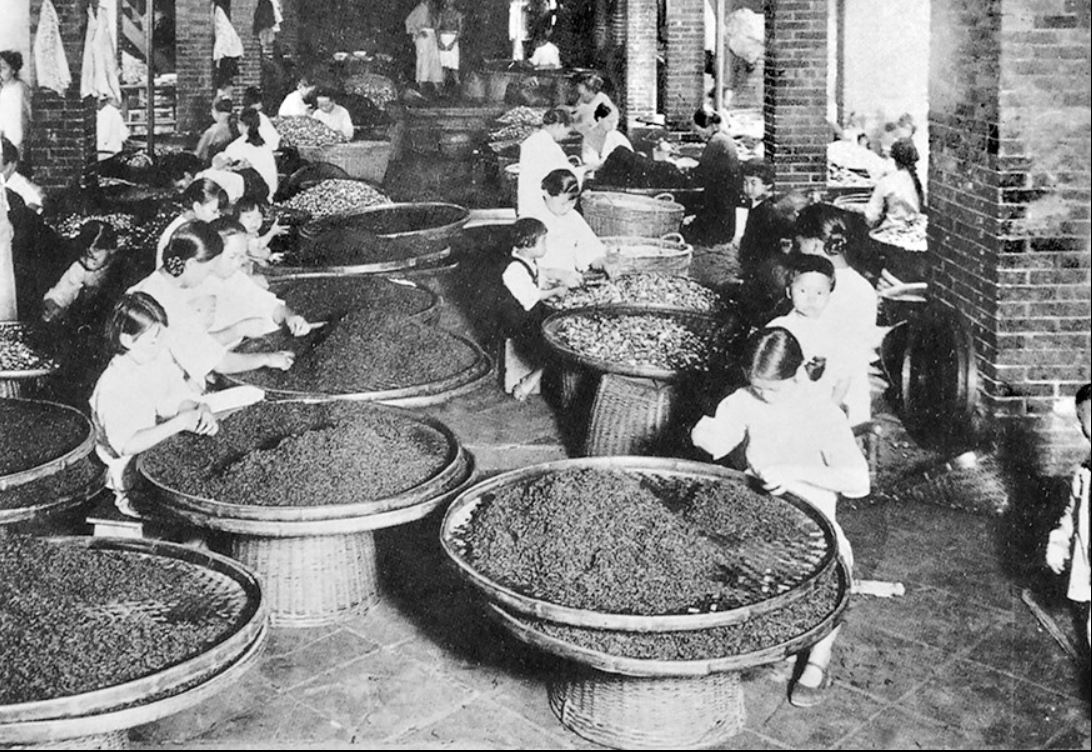

大稻埕繁華之始成就早期女性職業

1860年代初期大稻埕僅是一個小聚落,淡水開港後,洋行與各國領事館林立,當時茶葉是重要出口產品,每逢產季,大稻埕的茶行湧入近2萬名女工挑去茶葉雜質,賺取工資,揀茶女被視為台灣第一代女性職業,能夠增加收入、改善家庭經濟,讓女性在家庭地位提高、獲得話語權,是女性走出家庭的第一步。

日治時期臺北大稻埕茶行女揀茶舊照 (來源:台灣國定古蹟編纂研究小組FB )

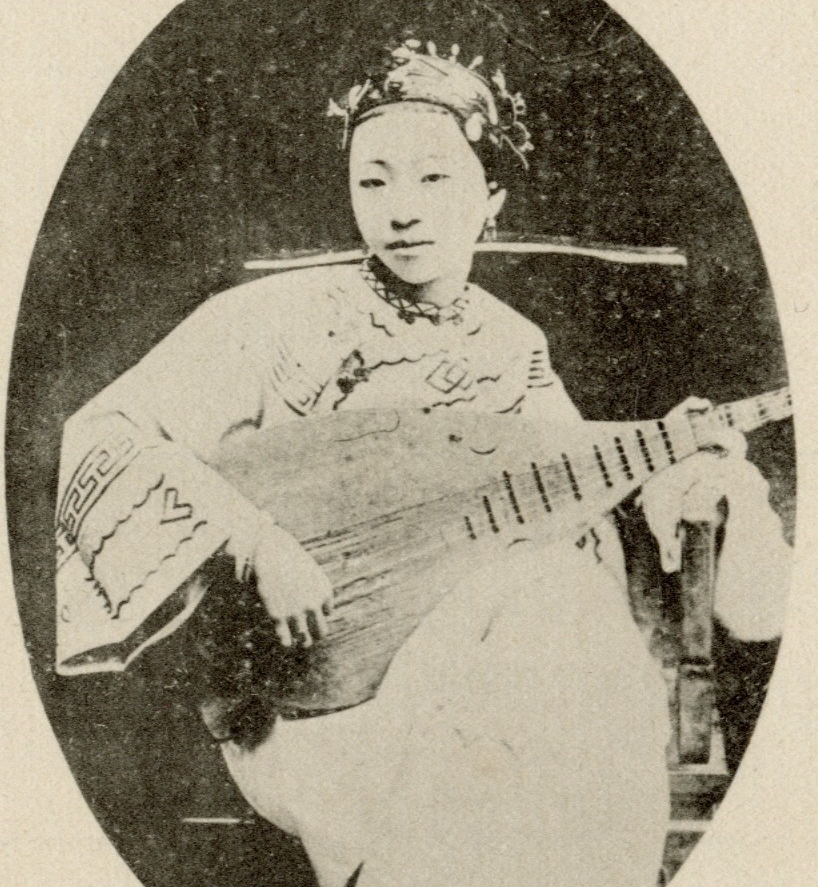

清末到日治的新興女性職業

藝旦,清末至日治重要女性職業之一,需要彈奏琵琶、吟詩作對、有社交能力。聽藝旦唱曲是當時上流社會重要娛樂活動;藝旦賣藝不賣身,是具特色且受敬重的女性職業。如今,女性從事表演工作已為常態,例如藝人、歌手、樂器演奏及劇場等。

女給,1930年代咖啡店裡的女性工作者,經濟繁榮時期娛樂產業中的女性新興職業,打扮時尚、經濟獨立自主,也會看馬賽或抽煙,是人數不多、但受矚目的女性,與當時受西方思潮與新文化風氣息息相關。今日的女僕咖啡店雖不盡相同,或許有點異曲同工。

除了開港後西方傳教系統引入的醫療人員培育系統,1895年日人治台後也以西方醫學為重心,培養台灣男性醫師、女性產婆(助產士)及看護婦(護理師),其中產婆與看護婦經過專業培訓、考試取得執照,有管理制度,為受敬重的女性職業,尤其產婆在日治中期以後的社會地位實與醫生不相上下,可惜於戰後漸不受重視,加上醫生人數增加,產婆因而沒落。

藝旦 (來源:維基百科- 臺灣日日新報社. 臺灣寫真帖 1916)

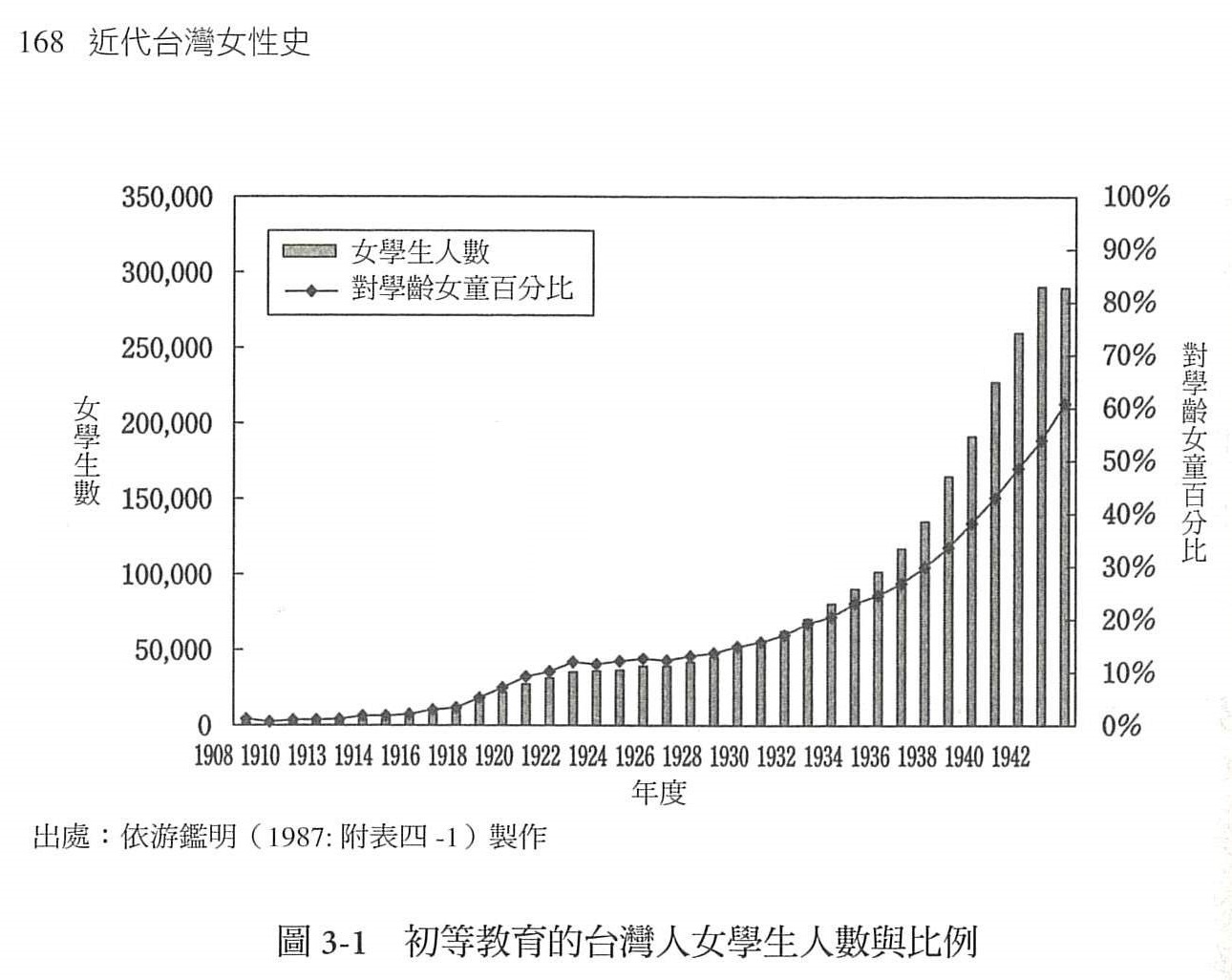

解放生理禁錮與女性初等教育

日治時期,女性開始有機會普受教育,初期台灣人因女性普遍纏足行動不便、或傳統觀念多半不願家中女孩就學而推廣困難。但日本人以法令禁止女性纏足,從生理上讓女性走出家庭不再遙不可及,如今大腳美女比比皆是,不再受到禁錮。在教育方面,台灣女性初等教育就學率從個位數提升到1940年代的八成以上,奠定女性基礎識字能力與智識。初等教育下受專業訓練後產生的女性新興職業包含產婆、看護婦、電信接線生、公車車掌小姐、公車司機等。

1930年總督府台北醫院助產婦協助產婦生產的工作情景(來源:中央研究院台灣史研究所)

從入得廚房到出得廳堂

1922年台北第一高等女學校開始招收台籍女生,日本人並陸續在台灣各地設置高女達23所,1944年有近5,000名高女學生,課程內容涵蓋許多近代科學知識,包含理科、史地、美術、音樂、茶道花道、禮儀教養、育兒知識、營養學、家庭經濟等,也重視身體鍛練等各種運動及戶外活動,雖然教育宗旨為培養賢妻良母,但女性同時也因文武兼修、打開視野,而擴大移動範圍,即使多數高女畢業生走入家庭,也有人選擇職場、或兩者兼顧,增加人生的可能性,漸漸能夠貢獻社會。中等教育下的高女畢業生,部份投入小學女教師行列,也有藝術家、記者或金融從業人員等,都是女性跨足不同領域的範例。

初等教育的台灣人女學生人數與比例(來源:近代台灣女性史第168頁/作者洪郁如)

教育翻轉女性命運

由於日治正規教育體系下,高女畢業後便無繼續升學的管道,家庭經濟許可的高女畢業生會選擇遠渡重洋深造,返台後成為社會菁英,為日治時期台灣新女性的代表。這一類代表職業為女醫師,收入高、社會聲望高,或參與社會運動、或同時從政擔任要職,具社會影響力。例如台灣第一位女醫師蔡阿信,曾於大稻埕開設清信醫院,婚後轉至台中並附設產婆養成所,培育出數百位產婆,嘉惠地方,傳為佳話。時至今日,女性醫師能力與男性並駕齊驅,相較過去女醫師寥寥可數,如今女醫師比例雖近兩成,仍在先進國家中吊車尾,性別比例失衡,還有相當大的進步空間。

綜上所述,回顧女性生命演變史,「教育」實為翻轉女性人生的關鍵。我們站在前人努力的基礎上,能夠獨立自主、進而回饋社會,期望一起創造歷史!

1937年台北市婦女勞動者收入調查(來源:大稻埕查某人地圖第91頁/作者陳惠雯)