「水在上,土在下,猜一字?」

搭上新營火車站外的計程車,準備前往「坔頭港」社區時,司機大哥笑著拋出這個謎語。答案正是「坔」字。

這個字對多數人來說或許陌生,大哥說,若不是平常講閩南語,很少人會唸得出來。其實,「坔」音「ㄉㄧˋ」,閩南語念作「làn」,指的是平地湧泉、泥濘之地。過去農業社會裡,家家戶戶種稻,長輩們常會說要去「坔田」、「坔土」,意思就是在播種前,先把泥土引水浸潤。

光是這一個字,就帶出土地與水交織的想像。也正因此,坔頭港社區有了獨特的名字與性格。

紅瓦與藍天下的坔頭港,是盛情難卻的味道

豔陽下的藍天映照著一排排紅磚瓦屋,這是初到坔頭港最鮮明的印象。這天,中國信託慈善基金會「臺灣夢—兒少社區陪伴扎根計畫」第三場成果發表會在此舉辦,社區的熱情如同南臺灣的太陽般熾熱。

剛抵達沒多久,志工潘燕芬大姐就主動騎著機車領路,沿途介紹這個她嫁來二三十年的家鄉。巷弄中,三合院古厝一字排開,彷彿時光被留在磚瓦與木樑之間。

九包九張家老宅:一座會說故事的古厝

其中最吸睛的莫過於「九包九張家老宅」。這座閩南式古厝有內外兩層ㄇ字型三合院,占地半公頃,是村裡最大的古厝。

里長張碩晉笑說:「這棟本來沒這麼大啦,是因為張家人多起來,就慢慢加蓋。三合院後面那棟透天厝,就是因為不夠住才再蓋的。」

走進老宅,時間彷彿慢了下來。神明廳的門面,拼貼著至少三種不同的馬賽克磁磚,從咖啡色到墨綠色樣樣不同;柱子、牆壁甚至地板,都能看出細緻的講究。小朋友們東奔西指,驚呼連連:「咦,這裡的磁磚顏色不一樣耶!」、「真的耶,你看那邊還有綠色的!」對熱愛建築與設計的人來說,這裡簡直是細節的天堂。

九包九古厝一隅,綠褐色圓角磁磚跳色拼貼典雅又帶點趣味

在急水溪旁默默守護的宋江廟

河堤、河床與急水溪,放大看其實有拍到紅紅的宋江廟喔

坔頭港另一個驕傲,是已有百年以上歷史的宋江陣。張大哥帶我們來到急水溪邊,只見供奉田都元帥的宋江廟就矗立在河床旁,兩旁盡是無限遼闊的玉米田。

他笑著回憶:「有一次颱風天,河水暴漲,整片玉米田都被淹掉,連廟宇也被淹過,只差沒漫到涼亭上的銀珠!」即使如此,多次擲筊詢問神明是否要搬遷,得到的答案卻始終是否定。於是,村民們也習慣了,每逢颱風警報一發布,就會先把神像迎到河堤上暫住,等颱風過境再請回廟裡。

宋江陣曾盛極一時,最熱鬧時期有多達 108 人,如今因人口外移,僅剩約 40 人仍堅持傳承。為了不讓技藝斷層,坔頭港國小特別開設宋江陣教學,讓長輩帶領孩子們練習。這不只是武藝傳承,也是身體鍛鍊與在地認同的重要養分。

不同社區的家鄉記憶,是自信的來源與成長的印記

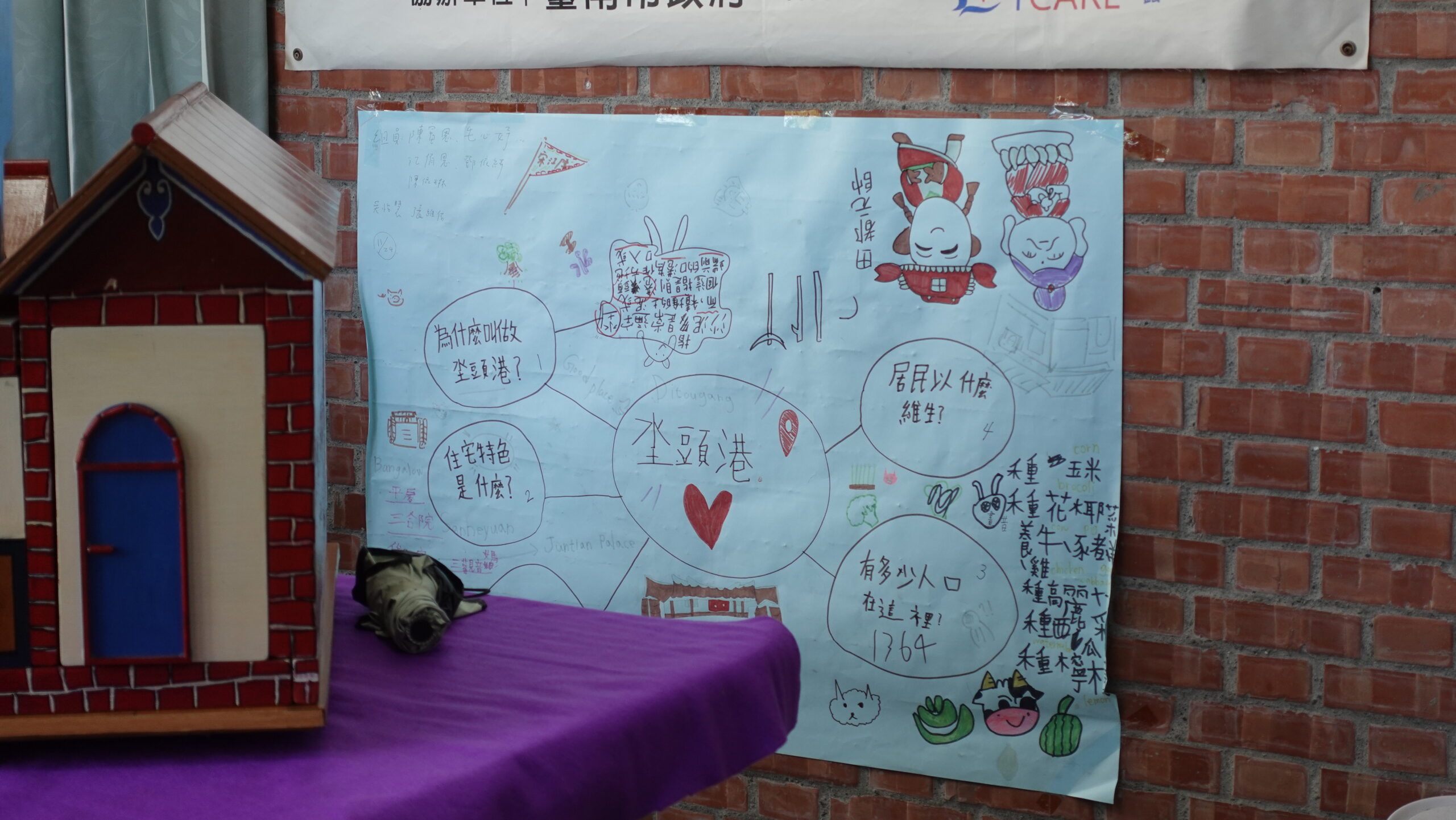

除了在地導覽,來自臺東、雲林、彰化各地社區的孩子,也帶來精彩的成果展演。

一場「越冬尋蝴蝶」的生態教育,吸引了眾人的目光。臺東尚武社區總幹事林志堅回憶,早年因生活困苦,孩子們常逃課去抓蝴蝶換錢,如今社區反而帶著孩子們觀察、保育蝴蝶。「希望孩子能驕傲地介紹家鄉,從中重新認識自己的土地。」他說。

舞台上,彰化外中社區的孩子帶來充滿活力的舞蹈;雲林五塊厝社區則將在地盛產的花生融入戲劇表演,並結合武術課的成果,讓全場掌聲不斷。吳晨弘小朋友頂著紅通通的臉蛋,開心地說:「我最喜歡武術課了!也很喜歡阿嬤每天下午陪我練習的時光!」

這些故事,讓今天的相遇,不只是成果發表,而是各地社區共同書寫的一本「家鄉記事」。

坔頭港,紅磚瓦下最真實的古厝聚落

當日豔陽下的紅磚瓦,至今仍留在腦海。這裡沒有過度觀光的喧囂,有的是真實的村落樣貌。你可以看見幾代同堂的笑聲,可以聽到土地的故事,也能感受居民對傳統的堅持。

下次週末,或許可以安排一趟小旅行,來到坔頭港走走。看看百年古厝裡的建築細節,聽聽社區長輩的故事,或許還能碰巧遇見宋江陣的練習聲。這裡不是熱門景點,卻能讓人記住一個村莊最真實的模樣。