走進營南社區,彷彿穿越時光、走進了一段與土地共生的故事。

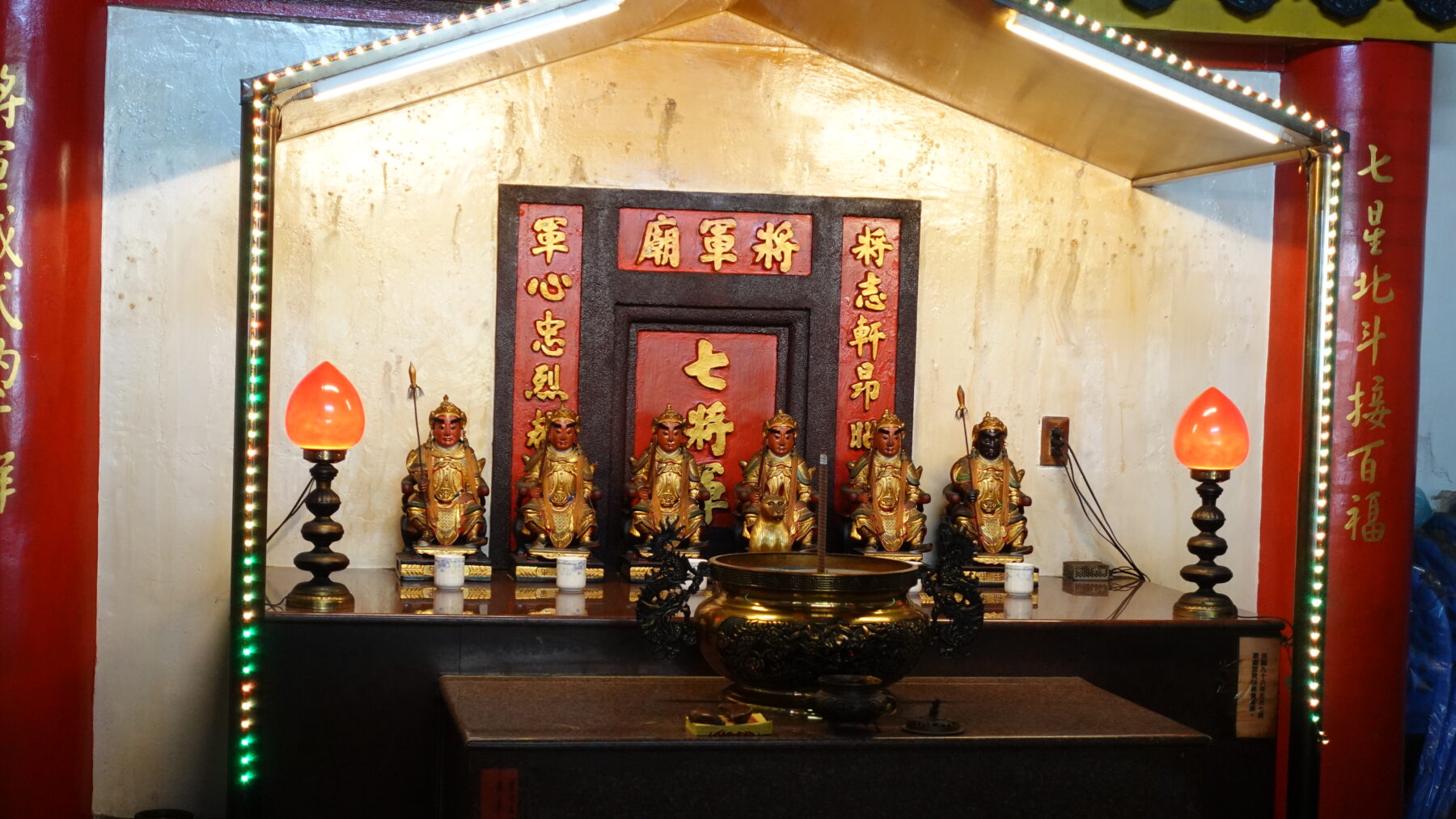

今天,中國信託慈善基金會「臺灣夢—兒少社區陪伴扎根計畫」成果發表會,就在營南社區的營盤國小舉行。禮堂外笑聲不斷,志工隊副隊長鄭慈芳帶著孩子們展開導覽,沿著校園一路走到大門口,才停下腳步。「你們知道嗎?旁邊的那座小廟,可是大有來頭喔!」她指著那間小小的「七將軍廟」,孩子們頓時好奇地湊上前。

孩子們在七將軍廟搶答歷史謎題

原來,在日治時期七將軍廟原本就位於校園正中央。當地仕紳為了籌建學校,向神明請願,最後由廟方捐地、遷址,才讓營盤國小得以誕生。慈芳姐笑著說:「後來學校又擴建兩次,七將軍廟也一共搬了三回,可以說是一路陪著學校長大的!」這段傳說,也成了營南孩子最熟悉的家鄉故事之一。

龍吐水,家與河共生的韌性

早年淹過水的平房,就位於學校正前方的小巷弄內,距離河堤僅3分鐘步行距離

營南社區早年以稻米與甘蔗為主要作物,因位於貓羅溪畔、地勢低窪,雨季時溪水暴漲倒流,家家戶戶都與洪水搏鬥。志工老師陳素梅回憶:「以前水退了之後,還得檢查家裡有沒有蛇,有時候甚至在洗衣機裡會看到眼鏡蛇!」語氣雖輕鬆,卻藏著過往的艱難。

帶著孩子們穿過貓羅溪涵洞,總幹事吳麗芳指著堤岸旁的「寶南宮」說:「這裡就是我們的信仰中心。」廟裡供俸的土地公背後,是一幅「龍吐水」的浮雕。與一般龍吐珠不同,這裡的龍是吐水而非吐珠,寓意祈求水勢平順、不再淹水。孩子們靜靜聆聽,彷彿能從這座雕刻裡,看見家鄉曾有的掙扎與韌性。

信仰也凝聚起居民的向心力,麗芳姐說社區二十年前成立自主防災隊,日常加強防汛與疏散演練,更運用科技時刻監控即時雨量與貓羅溪水位,如今社區住宅已經十多年沒有淹過大水,全都仰賴居民們的守望相助。

孩子們在麗芳姐的帶領下前往貓羅溪河堤,積極搶答了解有關自主防災的故事。

碾米聲中的香氣記憶

烘乾後尚未脫殼的稻穀

十月入秋,正是稻米收成的季節。沿著小路走進社區,傳來一陣低沉的機械聲,那是已有五、六十年歷史的「正莘碾米廠」。主人莊榮智爺爺握著麥克風,手有些顫抖,但語氣裡充滿自豪。他向孩子們細細講述稻米從收割、烘乾、脫殼到精米的過程,每一步都蘊藏著農村歲月的節奏。

碾米廠內還留有早期木製的手動風鼓機,莊爺爺邊講邊示範操作

講解後,他邀請大家品嘗以手炒糙米煮成的糙米茶。那股清香帶著微微甜味,像是陽光曬過稻穀的味道。莊爺爺笑著說:「這是以前農忙時最好的消暑茶啦!」如今碾米廠的顧客多為熟客,他驕傲地補充:「附近有名的餐廳幾十年都用我們家的米,還有人打電話要我送到埔里去呢!」這份樸實的驕傲,正是社區代代傳承下來的溫度。

莊爺爺帶孩子們認識碾米設備

孩子們用行動寫下成長的篇章

臺中頭汴社區的孩子們自信展示手作的穿山甲模型

除了導覽活動,今天的成果發表會也匯集全臺各地社區的創意展演。澎湖外垵社區的小朋友以熱舞開場,自信滿滿、笑容燦爛;新北鄧公社區則以短劇演繹「馬偕博士」的故事,伴隨著邦哥鼓的節奏將淡水的歷史搬上舞台;臺中頭汴社區的孩子更用紙板與巧思組裝出穿山甲模型,讓觀眾看見保育教育的創意成果。

來自澎湖的外垵社區的小朋友以舞蹈表現社區的生氣勃勃

新北鄧公社區的孩子表演邦哥鼓

營南社區的孩子們,也用自己的方式為家鄉發聲。臺灣夢專案人員廖婉珍指著校門前那條綠色斑馬線說:「你知道嗎?這是孩子們自己爭取來的。」原來,校門口是一個四叉路口,過去沒有斑馬線,孩子們必須在車流中穿越馬路。於是他們在營隊課程中撰寫建議書、進行倡議,最終促成了這條守護他們安全的斑馬線。

營盤國小前方的四叉路口,是孩子們自己爭取來的斑馬線

「看著孩子們從不敢表達,到能勇敢發聲、影響社區,真的覺得很感動。」志工老師這麼說。

秋天的營南,藏著生活的香氣

午後的陽光灑在貓羅溪畔,風裡帶著稻香與芒草的味道。

貓羅溪畔,遠方芒草已悄然綻放

下次若到南投,不妨繞進營南社區,沿著溪畔散步,看七將軍廟靜靜佇立於校園旁,再去正莘碾米廠喝杯糙米茶、聽莊爺爺說古早的事。臨走前還可以順道前往中興新村第三市場,嚐嚐當地人最懷念的餅乾三明治冰磚——據說是連在地人都願意排隊一箱箱帶走的好味道。

營南的故事,從不喧嘩,卻在每個人心中留下柔軟的印記。

就像那條孩子們親手爭取來的斑馬線,默默連結著過去、現在與未來。