喀嚓、喀嚓、喀嚓——站在八掌溪堤岸邊,彷彿又聽見昔日輕便鐵道上台車行駛的節奏。那些滿載鳳梨的車廂,從中埔沿途駛來,穿過南田古道,最後送往嘉義市區的鳳梨工場——「鳳梨會社」。而今日,中國信託慈善基金會「臺灣夢—兒少社區陪伴扎根計畫」成果發表會,就在這座舊時代遺留下的地標舉行。

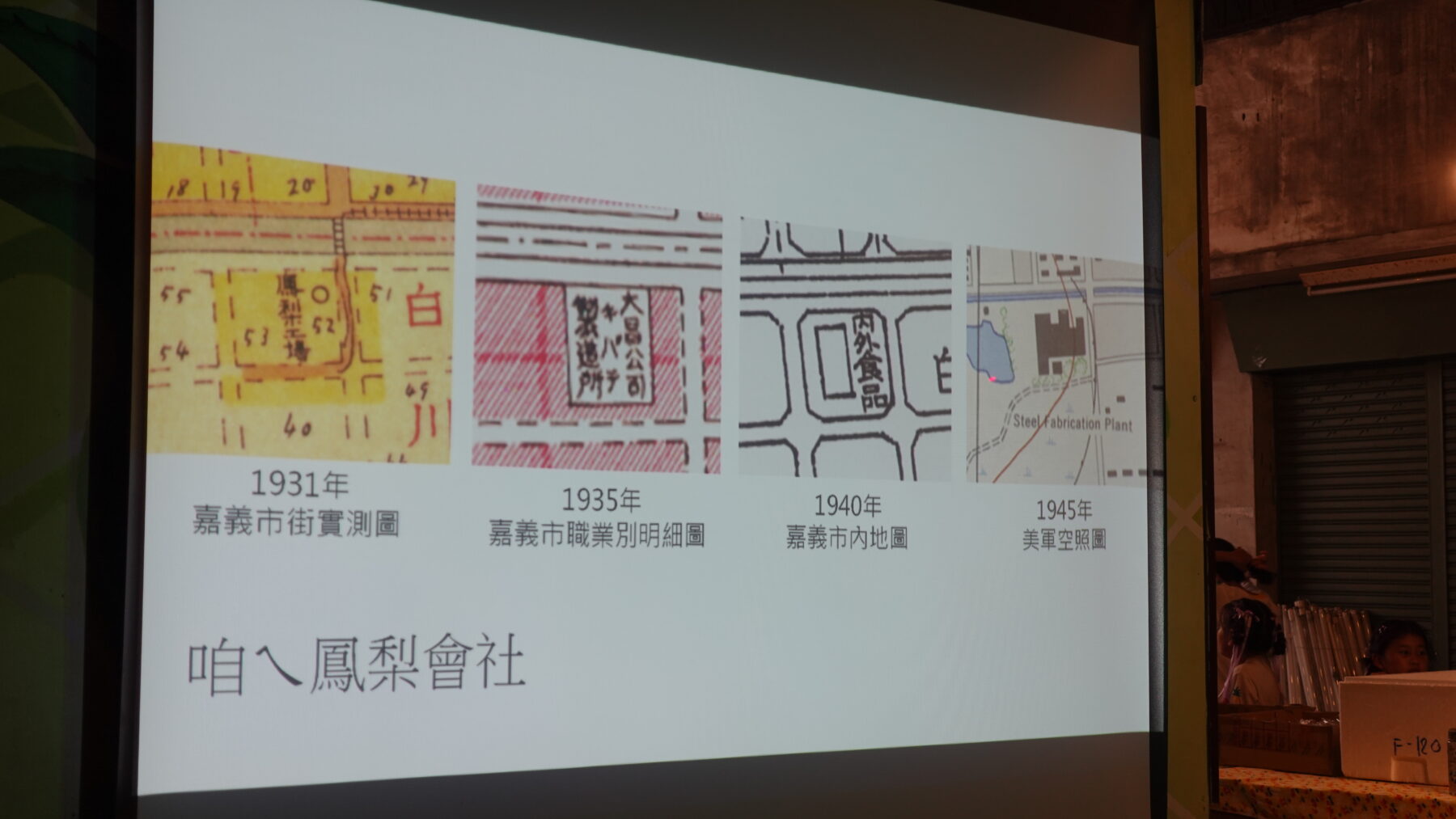

鳳梨會社古地圖

說起「鳳梨會社」,嘉義人多半會笑著說:「啊,就是阿溪雞肉飯旁邊巷子裡那個市場改造空間嘛!」垂楊里里長黃琮榮也笑著補充:「這裡以前可是白川町的鳳梨工場,日據時期的鳳梨會社就在這個轉角上。」如今的社區活動中心沿用這個名字,不僅是懷舊,也是一種對土地歷史的致敬。

市場裡的故事:從荒廢到重生

順著垂楊路轉進建成街,穿過巷弄與老宅之間的光影,來到如今的社區活動中心。這裡原是「仁愛市場」——五十多年前政府為了讓路邊攤進駐室內而興建的混合結構建築。

「以前這裡超可怕,我小時候都不敢靠近!」鳳梨會社的孩子們睜大眼回憶。「剛開始大家不肯搬進來,後來市場就慢慢荒廢、被丟垃圾,連走過都覺得嚇人。」志工蘇阿嬤在市場旁經營柑仔店超過四十年,見證這裡從興盛到沒落的過程。她指著牆上一扇扇鐵門笑說:「最熱鬧的時候有二三十攤,賣蔬菜、肉、海鮮都有,現在只剩不到十攤,但還是有人天天來買菜。」

仁愛市場內四十年的柑仔店現今由下一代接手繼續營業

里長黃琮榮回憶起市場改造的艱辛:「那時候沒人看好,我就一間一間拜託,自己先從清垃圾開始。」如今的仁愛市場變身為乾淨明亮的社區空間,仍保留原始水泥與木頭的結構。走進市場,還能看見二樓小小的木造房間——那是當年攤販休息用的夾層,如今成了最具懷舊氣息的所在。

鳳梨會社保留了當時給市場攤販休息的木造小二樓

午後時分,市場口傳來陣陣香氣,地瓜球在油鍋裡咕嚕作響。「這是社區孩子最愛的下午點心,今天特地準備給各地的小朋友嚐嚐。」志工笑著說。

仁愛市場裡的在地隱藏美食

社區裡的庄頭老廟:嘉邑堯天宮

建成街/太子樓

沿著巷口繼續前行,一棟留有太子樓的木造老屋靜靜佇立,鑼鼓聲正從另一頭傳來——那裡是嘉邑堯天宮,社區信仰的中心。主委熱情地介紹:「我們這裡很多人早年是從東石搬過來的,所以主祀五府千歲。」據傳神像分靈自臺南南鯤鯓代天府,因此每年都會舉行回南鯤鯓刈香的傳統儀式。

一旁還能看見早期的木製電線桿,與路口新建的水泥電線桿形成強烈對比,像是時代更迭的縮影。

里長向孩子們介紹身後的木製電線桿

在鳳梨會社,看見展現自我的孩子們

這次的成果發表會不只是展演,更像是一場跨社區的交流嘉年華。新北萬里北基社區的孩子帶來動感十足的舞蹈;嘉義大埔和平社區則以小提琴演奏展現恬靜與自信;南投草屯平林社區的孩子們隨著音樂律動;雲林虎尾安溪社區的孩子用玉米葉編成頭飾與胸針。葉小妹驕傲地帶著自己的作品介紹:「我們種的玉米吃完,葉子也能變成漂亮的飾品,這樣就不浪費!」

活動間隙,垂楊里志工帶著孩子們走訪鳳梨會社周邊,一邊聽故事、一邊實地導覽。老市場的磚牆、堯天宮的香火、巷弄裡的木電桿,全都成了最生動的教材。

下一站,嘉義鳳梨會社

午後陽光灑在建成街的轉角,空氣裡還飄著鳳梨酥與地瓜球的香氣。這場由在地人帶路的城市導覽,不只是回顧歷史,更讓人重新看見嘉義市中心另一種溫柔的樣貌。

下次到嘉義旅行,不妨從阿溪雞肉飯開始(記得加半熟蛋!),再拐進鳳梨會社所在的巷弄,看看老市場新生的故事。如果時間允許,也可以繞去堯天宮拜拜五府千歲,最後帶份現炸地瓜球,在高鐵上邊吃邊回味。

這裡沒有觀光客的喧囂,卻有城市裡最安靜的一段記憶——鳳梨的香氣、廟埕的鼓聲、以及孩子們笑著奔跑的身影。