城市的面貌總在時間裡緩慢更替。

中正、萬華一帶,曾是臺北城的起點,庶民的生活與商業的興衰,在此交織成臺北最厚重的底色,近百年來,這裡經歷工業、戰後遷徙、都市更新與產業變化,看似斑駁老舊,卻也蘊藏著珍貴的生命力——老屋、劇場、街道,人與故事在這裡不斷轉生。

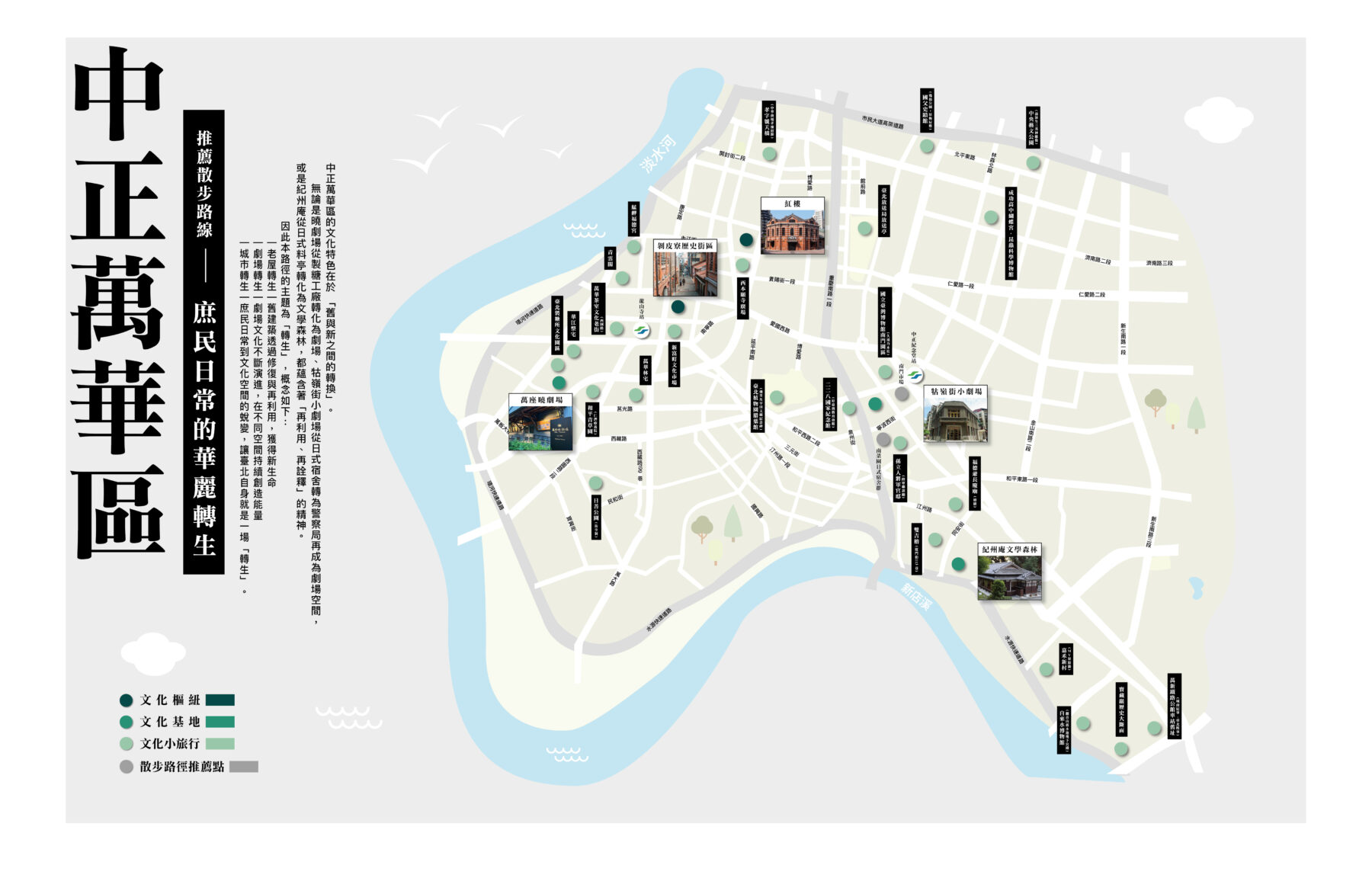

本路線便以「轉生」為主題,跟著島內散步,從龍山寺站出發,看見一座城市如何在歷史與當代之間不停蛻變。

臺北記憶的入口:萬華「轉生」的序章

離開捷運龍山寺站,首先遇見的是萬華林宅。這是一棟1935年的和洋中混合式大宅,由林惡水家族以蔬果貿易致富所建,三面臨街的奇特造型,反映當時都市計畫與商業需求,如今也有星巴克進駐,彼此共存,恰好是老屋「再利用」的最佳體現。

轉個彎,便抵達和平青草園,原址是臺灣最早的精神病療養院——仁濟療養院,周邊同時保有未地下化前的鐵道風貌,豎立在一旁的石敢當,彷彿仍能聽見火車遠去的聲音。

越過艋舺大道,走進1909年建立的臺北製糖所,停工後險些遭拆除,但在居民爭取下得以保存,如今也轉為文化展示園區與提供藝文單位進駐,而萬座曉劇場便進駐其中,是國內第一個以私人營運模式,進駐古蹟經營劇團的劇場,以萬華為據點培養在地觀眾並與學校、社會團體合作推廣表演藝術。

接著來到環河南路與和平西路一帶, 便是華江整宅所在地——當初為安置因公共建設與環境改善而拆遷的住戶,圓弧形的建築群彷彿將舊臺北的時光凝結於此,一層層堆疊著城市變動的記憶,也因此成為許多電影、劇場與 MV 的取景之地。

走回捷運站附近的萬華茶室文化老街,復古招牌、斑駁的牆面,彷彿在訴說著庶民的城市記憶,這裡曾是勞工的休憩所,也是流傳著各種地方八卦與社會情報的地方,如今部分店家轉型、部分仍保留原味,形成一種介於過去與現在之間的獨特質地。

走入信仰與街道:城市日常的轉生

從茶室老街往北行,直到龍山寺映入眼簾。作為艋舺的信仰核心,龍山寺歷經修建、戰火與時代變動,卻始終是居民最堅定的寄託。不遠處的剝皮寮歷史街區則像一座時空廊道,清代與日式建築並存於同一條街上,記錄了三百年城市變遷,如今成為影視拍攝熱點與旅人必訪景點,也代表著老街如何透過展示與再利用獲得新生命。

接著來到新富町文化市場,這座1935年建成、以馬蹄形平面搭配中央天井的現代化市場,如今也成為展演空間與文化活動場域。

南門周邊:從劇場到文學的轉生

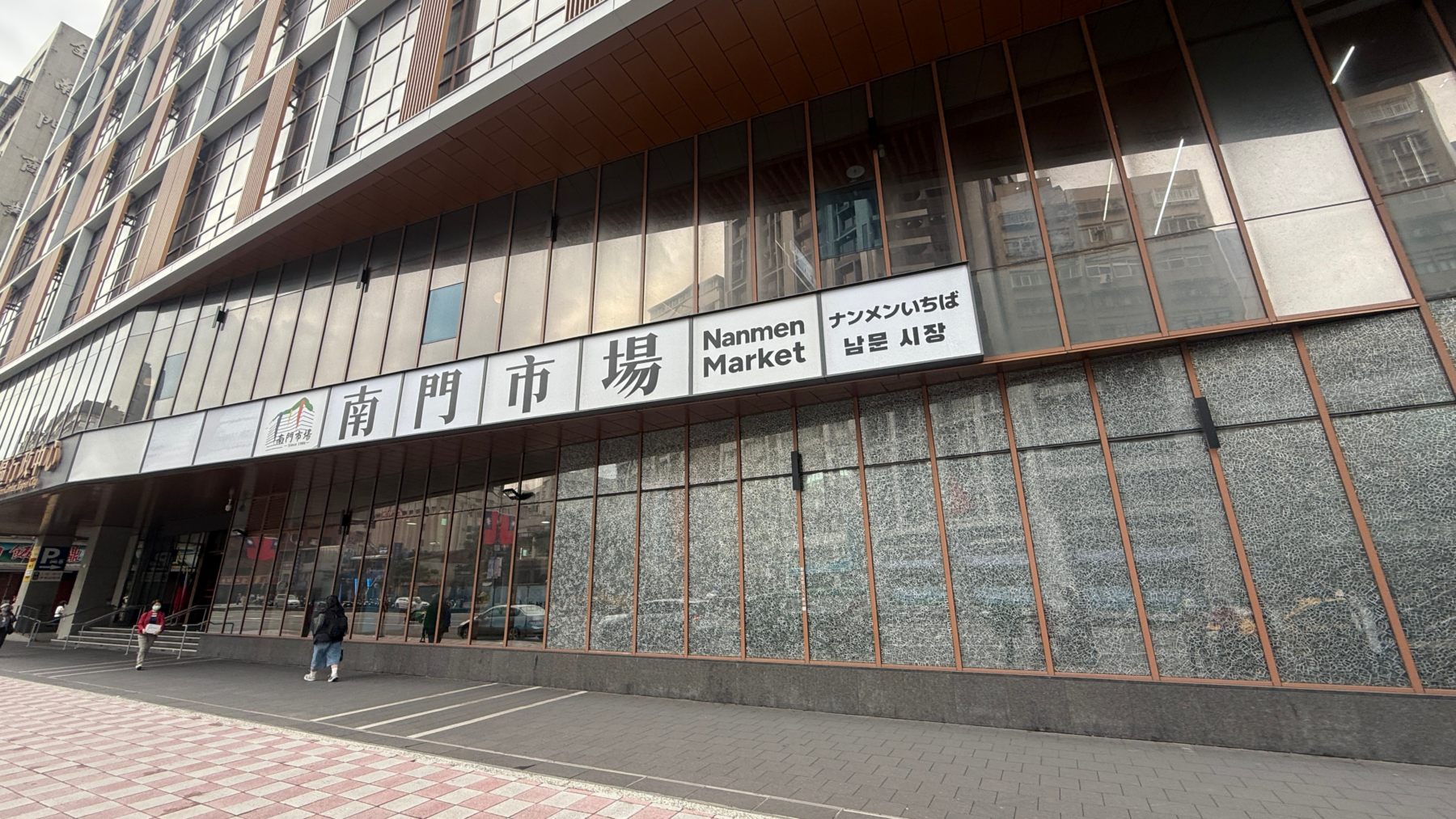

向東來到中正區的南門市場,其歷史可追溯至1907年,也是城南居民生活的核心,從外省眷村菜到年節熟食,市場不只承載味覺記憶,也反映戰後族群交錯的城市縮影。

不遠處的牯嶺街小劇場原為日式宿舍、後改為派出所,在劇場界爭取後於1995年轉型為前衛小劇場,也展現了城市文化演進的縮影。沿著牯嶺街,可以順道走進松林書局,這間舊書店收藏了大量絕版書籍與日本時代出版物,是許多作家尋寶的地方,也見證牯嶺街書店文化的興衰。

接著來到南菜園日式宿舍群,這裡完整保留了不同等級的公家宿舍形式,而周遭的長慶廟見證了移民、族群合作與戰後都市擴張;雙吉榕則陪伴出版社群落的興衰,是余光中、王文興等作家生活與創作的背景,如今雙吉榕公園紅磚上刻著作家語句,提醒著人們城南曾是臺灣文學的重要搖籃。

最後來到紀州庵文學森林,這裡曾是日式料亭、戰後公家宿舍,如今則轉化為文學基地,王文興曾在此居住,許多作家的身影也曾在此交會,現今的紀州庵,以展覽、講座、活動重新串起城市與文學,成為城南最具靈魂的文化地標之一。

城市的轉生,是時間給予的禮物

老廠房、舊市場、古樹或百年廟宇,中正與萬華區以自己獨有的方式詮釋著「轉生」:老空間與新用途的交集、庶民生活與文化能量的交換、歷史記憶與當代創意的共存。

走完這條路線,你會發現——城市一直在「重新使用」與「持續詮釋」中獲得新生命,而我們每一次的走訪,就是參與了這場城市的再生。