從中山站開始:知識流動的起點

你相信,走進大同區,也能聞到書頁的香氣、感受到鉛字的重量嗎?也能看見思想在牆面、街角流動嗎?這裡的每一間老屋、每一條小巷,不只是歷史符號,也是知識與思想的交流場域,每一步都能觸摸到臺灣文化萌芽的力量。

從中山啟程:知識種子的第一聲脈動

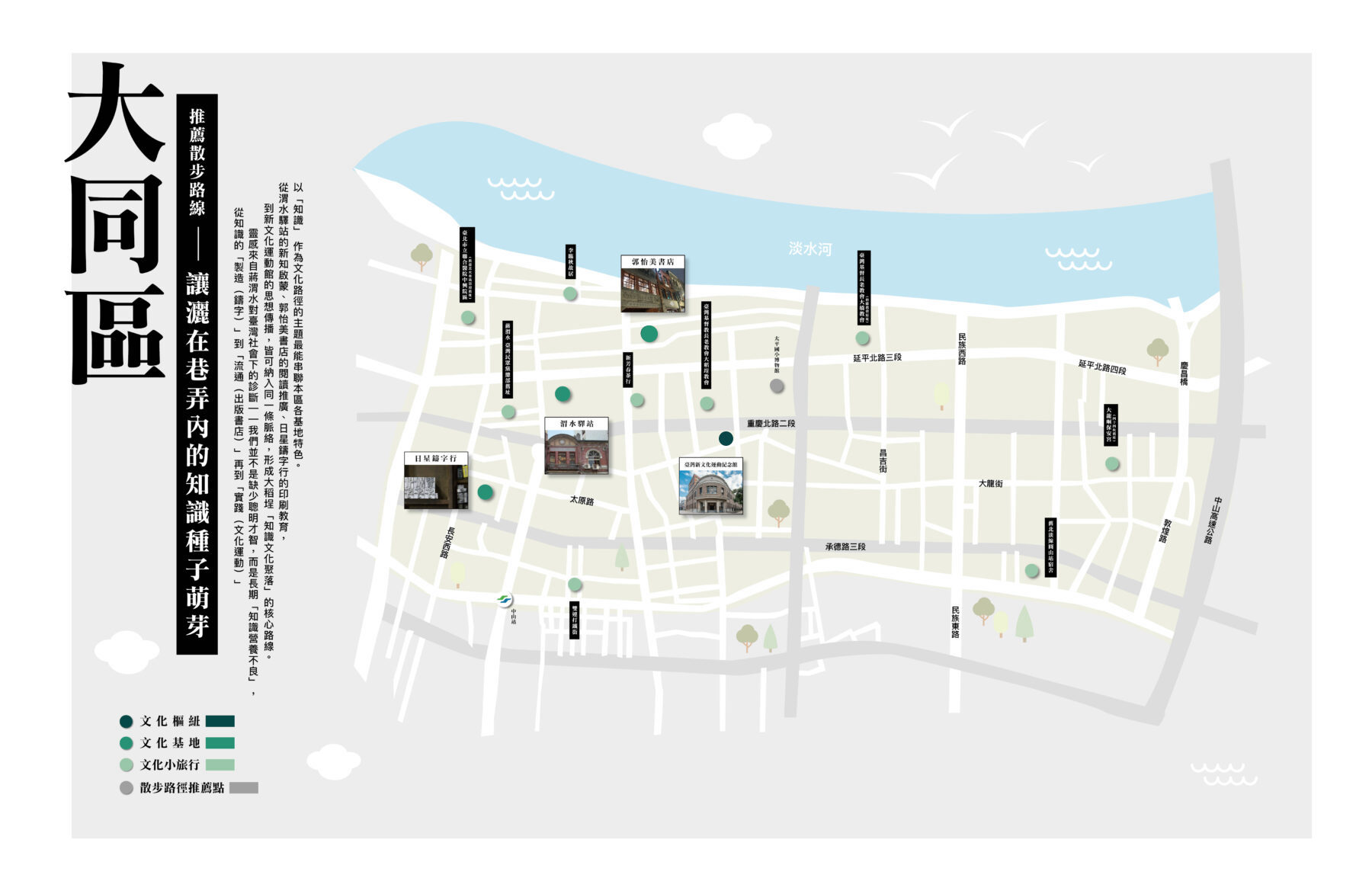

從捷運中山站出發,首先來到日星鑄字行,一間不起眼的老屋,藏著全台灣、甚至全世界最後一間仍在運作的正體中文鑄字行,在這裡,每一顆字都是「鉛」身打造, 張師傅堅持以百年前的工法刻模、鑄字、排版,那些沉甸甸的鉛字,是知識最原始的形狀,讓文字有重量,有溫度,有痕跡。

接著走向蔣渭水臺灣民眾黨總部舊址,蔣渭水與夥伴們就在此組成臺灣第一個政黨,推動政治改革、社會自由與民族覺醒。再到渭水驛站,這棟老屋曾是新文化運動的啟蒙基地,如今保留了歷史痕跡,也成為知識交流與街區探索的平臺。

在生活裡遇見知識:大稻埕的知識日常

接著,沿著街區的節奏前行,一棟融和中西特色的日治時期建築出現在眼前,新芳春茶行是大稻埕茶葉貿易的象徵,這裡曾是全臺北最大的茶工廠,如今,新芳春茶行透過轉型成展覽場域,讓大眾重窺當年茶葉的輝煌時代。

接下來轉個彎,進入迪化街,老店家累積的貿易知識、食材知識、藥材知識,是庶民智慧的結晶,你會看到百年南北貨行與新創選物店並存,新思想、新美學與老靈魂並肩前行。

在老屋、警署與校園之間,看見臺灣知識的流動

同樣在座落在熱鬧的迪化街上,有座藏書萬卷的百年老屋,讀書共和國的創辦人暨社長郭重興先生,租回了祖父當年的起家厝,開立郭怡美書店,將老屋注入新生命,轉為獨立書店,每年舉辦近 150 場活動,包含音樂會、畫展、議題特展等,將書店變身為知識的「孵化器」。

接著走入臺灣新文化運動紀念館,很難想像它曾是日治時期的「臺北北警察署」,這裡曾羈押許多思想前衛的知識分子,扇形拘留室、水牢、囚室,都保留了當年知識與權力對抗的緊張歷史。

最後一站,一切回到最初的意義——教育。

太平國小不只是一座學校,更是一座「活的博物館」,百年校舍內,收藏著臺灣現代雕塑的先驅——黃土水的藝術精華,包括他非常著名的《少女胸像》! 知識在這裡不是遙不可及,而是孩子每天走過、摸過、生活的一部分。

旅程的最後,停下腳步,就能聽見知識的聲音

當你走完大稻埕的巷弄,你會發現那些灑落的知識種子,已在心裡悄悄冒出嫩芽,知識,其實一直在我們生活中發芽,只要你願意停下腳步,就會聽見它的聲音。