民間相傳農曆七月是「鬼月」,在這個特殊的月份,台灣從北到南,各地廟宇、社區都會舉行普度。街頭巷尾飄著金紙、香火味,桌上擺滿彭湃的供品,居民忙進忙出準備供品,十分熱鬧。

除了居民,有一個重要的角色也穿梭其中——那就是主持儀式的道長。我們邀請南泉明法壇的林睿竹道長,和我們分享農曆七月的軼事,以及道長的工作日常。

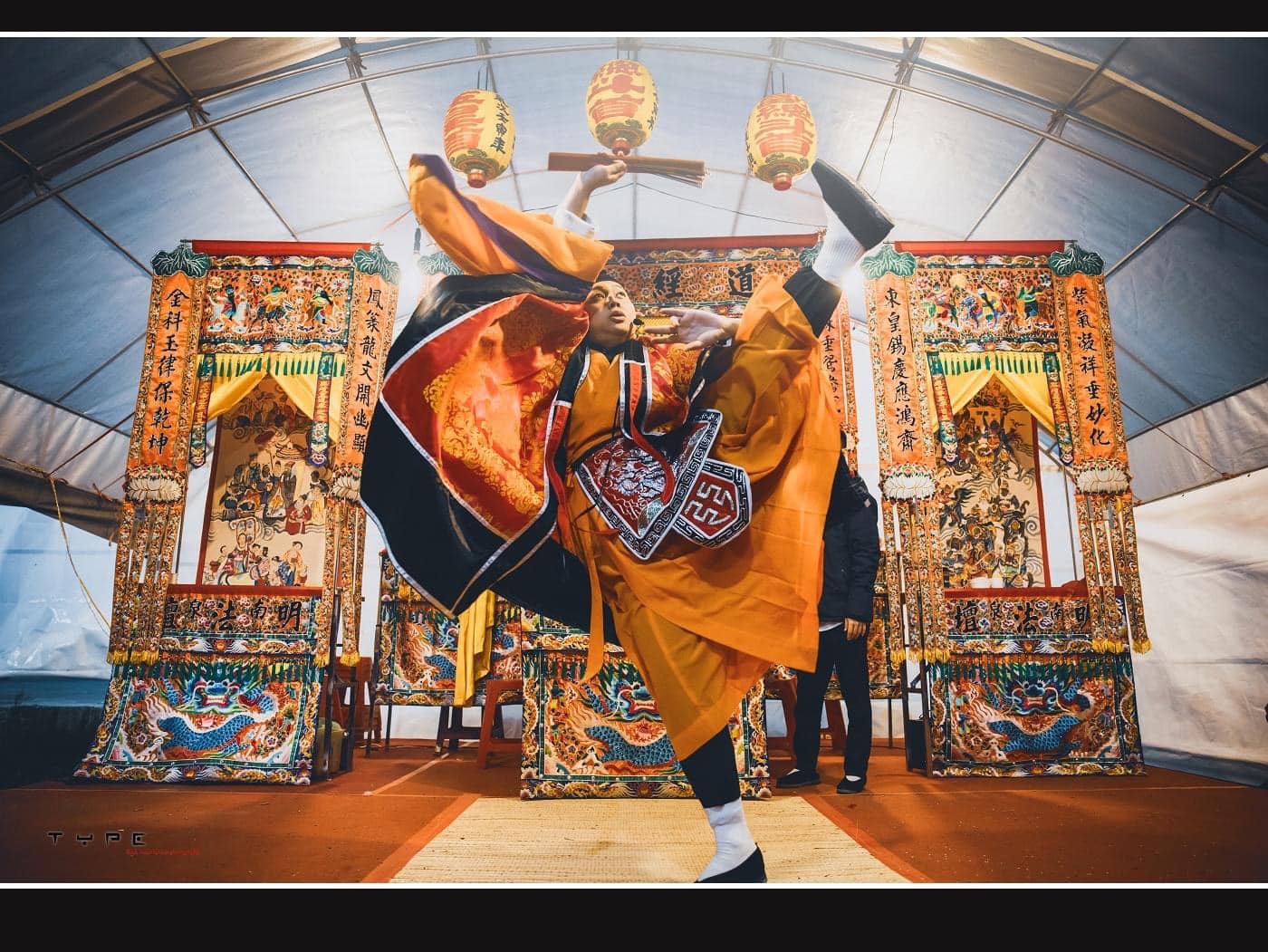

道長可說是穿梭人神鬼界的溝通橋梁。 photo credit:南泉明法壇

不只是抓鬼!道長的工作比你想像的更日常

提到道長,很多人想到的,可能是《殭屍道長》裡穿黃色道袍、拿桃木劍、追著鬼跑的模樣。但現實中的道長除了抓鬼,工作遠比我們想像還要多元。

道長幾乎參與處理我們人生每個階段的疑難雜症。比如說,嬰兒出生時,家長會到道壇進行命名,看看孩子有哪些流年關煞。小朋友被無形驚嚇半夜哭啼,家長也會拿衣服到道壇進行祭解。到了求學的年紀,會向文昌帝君稟告,庇佑學子增長智慧、名列金榜。踏入職場後,為了祈求工作順利、財運亨通,也會請道長主持補運、補財庫。

在地方事務上,若發生車禍、非自然死亡,需要舉行路祭或送煞,淨化空間由凶轉吉。而神像開光,寺廟修建完成舉行的安龍謝土,神明的祝壽法會,建醮也都需要道長主持。

聊到有比較特別的儀式嗎?林道長提到,在道教信仰中,帶狀泡疹被視為煞氣纏身,在醫學不發達的時代,會進行「斬皮蛇」去除邪祟,儀式中會拿菜刀敲打鍋蓋作勢趕蛇。生病看醫生為當務之急,但也能借助宗教的力量雙管齊下,祈求病人早日康復。

這些儀式內容目的不盡相同,但身為人神鬼界的溝通橋梁,背後傳遞的都是勸人向善,讓地方回歸原有的秩序,以及期盼得到圓滿人生的祝福。

農曆七月道長在台灣各地忙著主持大小規模不一的普度儀式。 photo credit:史筱薇

考驗體力與心力,道長最忙碌的時節

在道教信仰中,農曆七月十五是中元節,這一天是「地官大帝」的聖誕,祂主掌赦罪,人們這個時節反省自己的作為,誠心懺悔,同時藉由累積陽世間的功德,以超渡祖先、冤親債主。

由於全台各地都在普度,農曆七月成為道長們最忙碌的月份。林道長表示,大大小小的法會需求接踵而來,從鄰里社區規模的簡易科儀,公司行號的祈福與普度,到地方大廟舉行的兩日大型法會,一天跑三場是最大的極限,有時一個月要完成二十多場,可說是體力與心力的大考驗。

中元法會的內容,主要先向地官大帝進行祝壽,請求祂赦罪,再召請孤魂前來聽經聞法。道長化作太乙救苦天尊講道,將食物變作千千萬萬,向孤魂進行普施。將食物撒向有情眾生的施食環節,也是所有儀式的高潮,台下的民眾也會紛紛搶拾同樂。普度使用的供品除了救濟孤魂,也能成為社會弱勢團體的物資,是冥陽兩利的最佳寫照。

而一場完整的普度,並非只靠道長一人完成,根據法會的規模,可能需要更多道士一同支援,也需要後場樂手、助手透過團隊通力合作,才能順利完成。

普度法會不只靠道長一人完成,需要團隊互相支援合作。 photo credit:史筱薇

讓普度不流於形式:傳統文化的推廣傳承

雖然近年社會對於鬼月的恐懼不如以往強烈,中元節也趨近形式化,許多民眾不知為何而普。

面對這樣的課題,林道長認為,傳統儀式的意義還是值得被理解與傳承,因此他重視與信眾互動的機會,透過解說讓參與者不只看熱鬧,也能對道教文化有進一步的認識。平時也經營社群,分享自己在工作中遇到的趣事與心聲。希望讓年輕朋友知道,道教其實沒有那麼「神祕」,甚至可以很貼近生活。

道長允文允武,在儀式中也有武術身段的部分。 photo credit:南泉明法壇

十八般武藝都要會,道長不是人人能當!

要成為一位獨當一面的道長,不是件簡單的事。

林道長在八歲時結識恩師學習澎湖小法,在十五、十六歲時,正式學習北部正一派的道法。從學徒到獨當一面,花了三年時間學習唱誦、結手印、儀式身段,所有技巧都靠師傅口傳心授。除了學習音律、節奏、儀式意涵,還得具備剪紙、書法、寫疏文等實務能力,籌備一場科儀從頭到尾,道長幾乎無所不包。

由於從業較早,早期常因外表被委託方質疑這麼年輕,真的能辦好儀式嗎?但他腳踏實地完成眼前的任務,累積經驗也贏得信任,轉眼就過了十年。

林道長認為,要成為一位好道長,除了技術,更重要的是「心腸要好、心理素質要強」。畢竟面對信眾時,每個人的故事、狀況都不同,常常要化作洞察因果的偵探。不論面對家庭、職場問題,還是意外事故後的情緒安撫,道長都要耐心陪伴、理解。除了宣揚道法,這更是一份安慰人心的工作。

抱持謙卑尊重的心,看見農曆七月的傳統文化

現代人常說「信仰要與時俱進」,但也不能完全脫離根基。近年農曆七月常見媒體報導列出「幾十條禁忌」,從不能拜香蕉、梨子到不能吃冰塊,讓人覺得這個月份綁手綁腳,諸事不宜。

林道長提到,農曆七月不是恐怖月,是一個提醒人們自我檢討,慎終追遠的時節,凡事抱持著謙卑尊重的心態,透過理解傳統文化與儀式背後的意涵,對文化脈絡有一定的認識,在面對大量媒體資訊時,就不會人云亦云、不知所措。

下次經過廟前的法會,不妨停下腳步觀察看看,也許你會發現——那些你以為熱鬧但看不太懂的儀式,其實和我們的生活有著巧妙的連結。