文/試走員-陳郁文

一直到坐在唐漢海產行的廠房內,在傾盆大雨中聽著老闆娘一邊講解、一邊拿著處理過的豬網絲將餡料與新鮮蚵仔包成一捲捲蚵捲時,我才有種「我真的在狂風暴雨中來了一趟嘉義啊!」的真實感。這次參加島內散步舉辦的《寶島巡田水|嘉義布袋鹽田生態探索,在地職人體驗》,心中其實帶著既期待又緊張的心情——前幾日接連的颱風讓南部災情不小,但主辦單位事前細心確認所有場地狀況,讓我們安心成行。

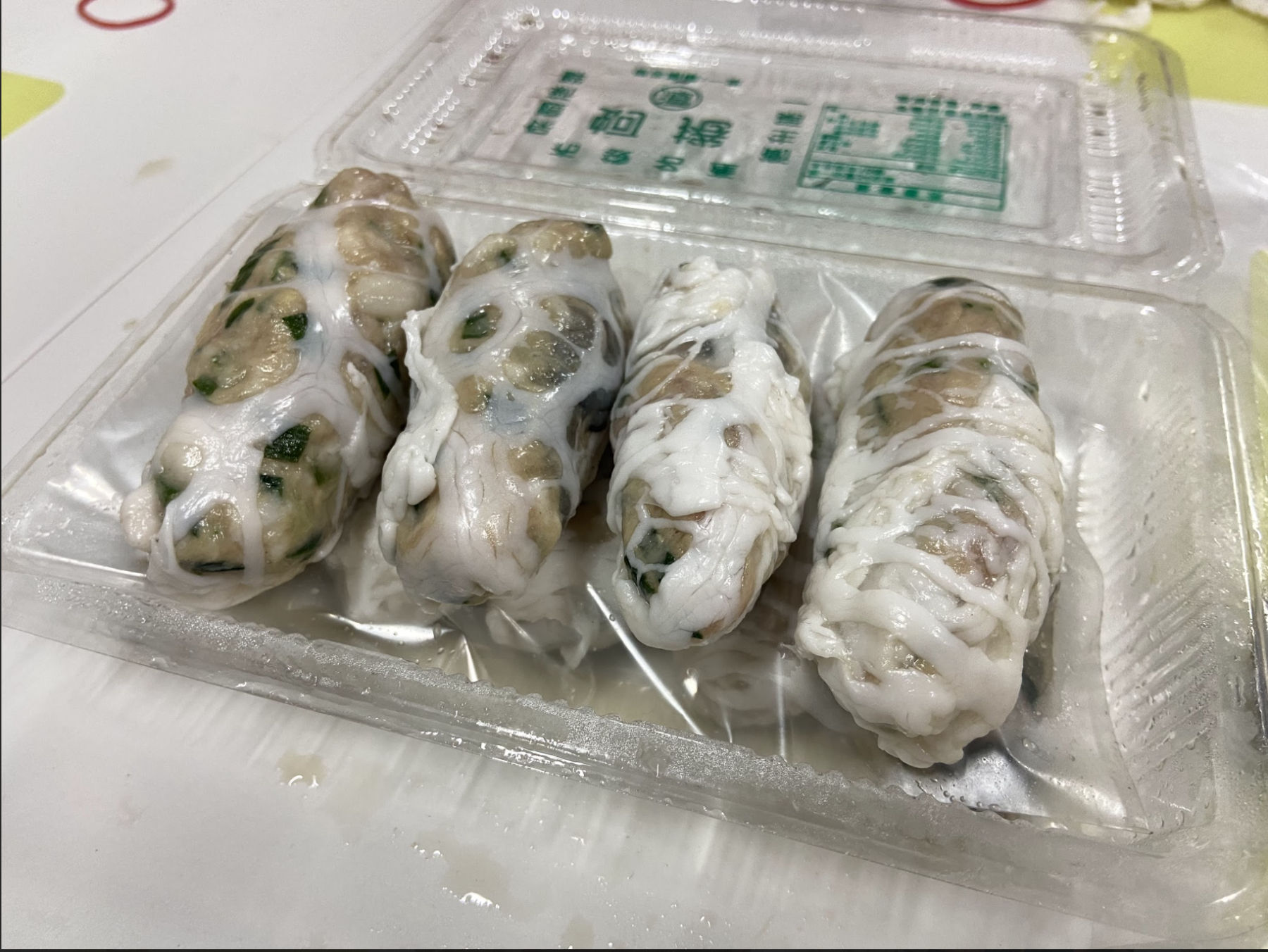

老闆娘講起自家產品時充滿自信,讓人覺得特別好吃

雖然偶爾會到嘉義遊玩,但大多數都是到市區吃小吃,少有機會真正走入在地生活。這天的第一站是唐漢海產行的蚵捲手作。坦白說,我原本不太敢吃蚵仔,因為害怕那股腥味,但現場的新鮮程度徹底顛覆了我的印象:蚵仔乾淨無腥,廠房明亮整潔。

邊聽老闆娘介紹自家養殖的海產,邊專心把蚵捲包好,還有在旁協助的大姐們笑著稱讚:「哇!你包的真媠!」那一刻,暴雨和不安感都被沖淡了,心裡只剩下專注與快樂。

「包的真媠」的蚵卷玉照

大家在討論要怎麼料理蚵捲時,本來靜靜在一旁的「蛤蜊娘」突然插話,熱情分享布袋人認為的「家鄉味」該怎麼做才最好吃。那股『一定要告訴你才行』的真誠,讓我覺得特別可愛,也感受到這片土地的人情味,像鹽一樣滲透在日常裡,越細細咀嚼越覺得深厚。

好美船屋內超可愛的導覽圖說跟蛤蜊本蜊

午後來到好美船屋。吃著魚酥、聽著蛤蜊娘說著社區如何因為一顆文蛤而重獲新生,布袋的養殖與鹽田文化世代相依,水質鹹度、溫度的微差,決定了居民能否安心生活,也決定了一年一收的文蛤能否順利收成;原本我以為只是餐桌上常見的食材,卻在此發現背後牽動的是整個地方的文化與生計。

文蛤養殖要在特定鹹度與溫度的水域,蛤蜊娘正用玻美計檢測水質鹹度

導覽結束後就是親手體驗「爆漿蛤蜊丸」的製作,靈感源自「虱目魚保護文蛤」的生態模式;用虱目魚漿包裹起司球與蛤蜊肉,寓意著虱目魚為蛤蜊清理藻絲、守護其成長。(虱目魚:讓我來拯救你吧!)

加了爆量芹菜的爆漿蛤蜊丸湯超好喝!

吃著熱騰騰的蛤蜊丸湯時,我才意識到這趟旅程最大的遺憾,是沒有多找幾個人一起來。因為這真的是一個「好!好!買!又好好吃!」的行程:唐漢海產行的丸子與海鮮、餐桌上的烏魚子醬、好美船屋的魚酥……每一樣都讓人想立刻搬一堆回家。

如果食物是這趟旅程的精華,那蛤蜊娘就是這趟旅程的靈魂人物,他一路陪著我們從高鐵站出發,以幽默又明快的導覽,讓我對布袋的土地、文化和水資源有了新的理解。原本在我眼中一模一樣的魚塭,在他的解說下,我也終於能從水車數量辨認出差異。

遊覽車特意繞經槍樓,儘管天氣不穩但鳥類數量其實不少

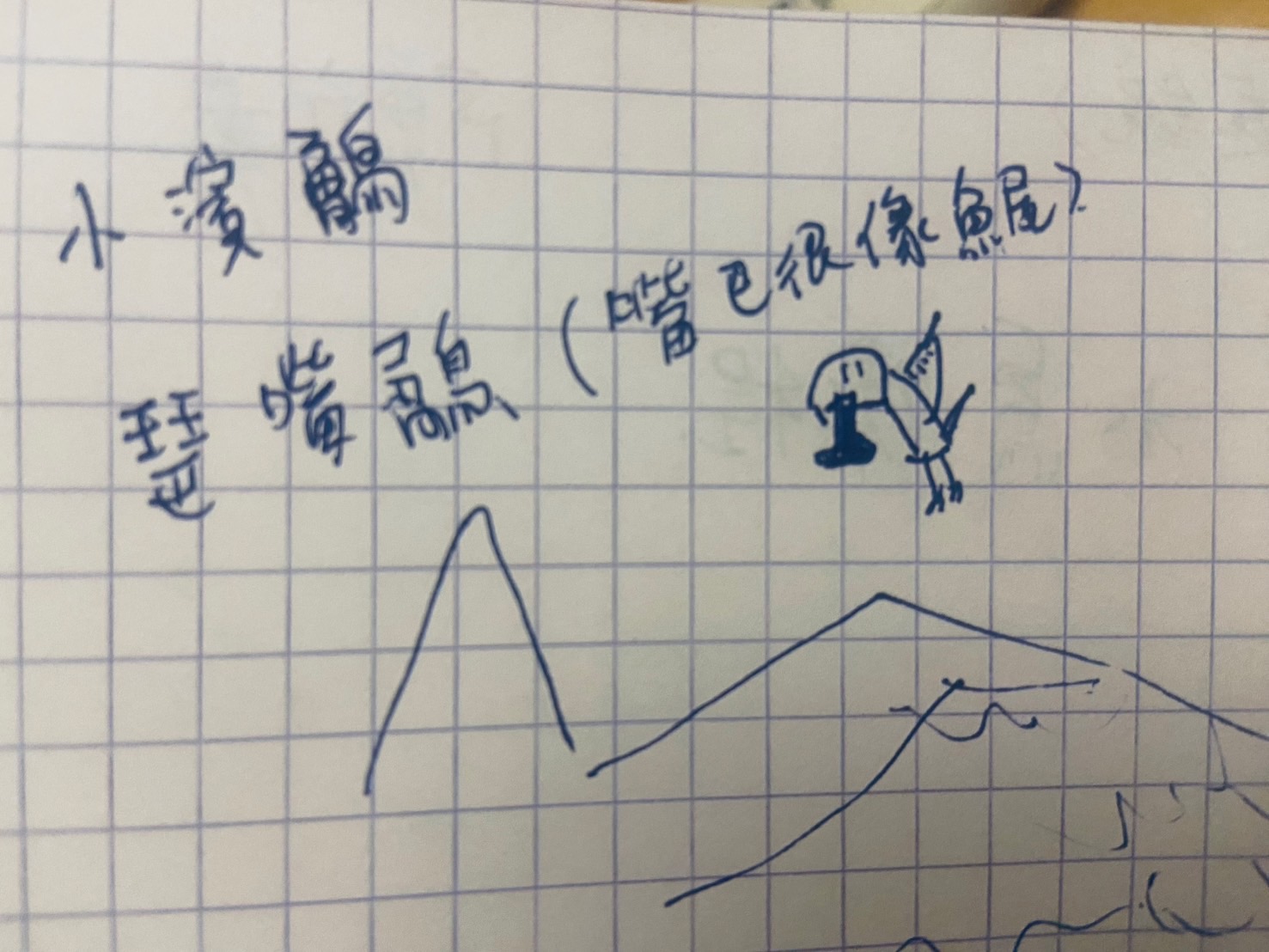

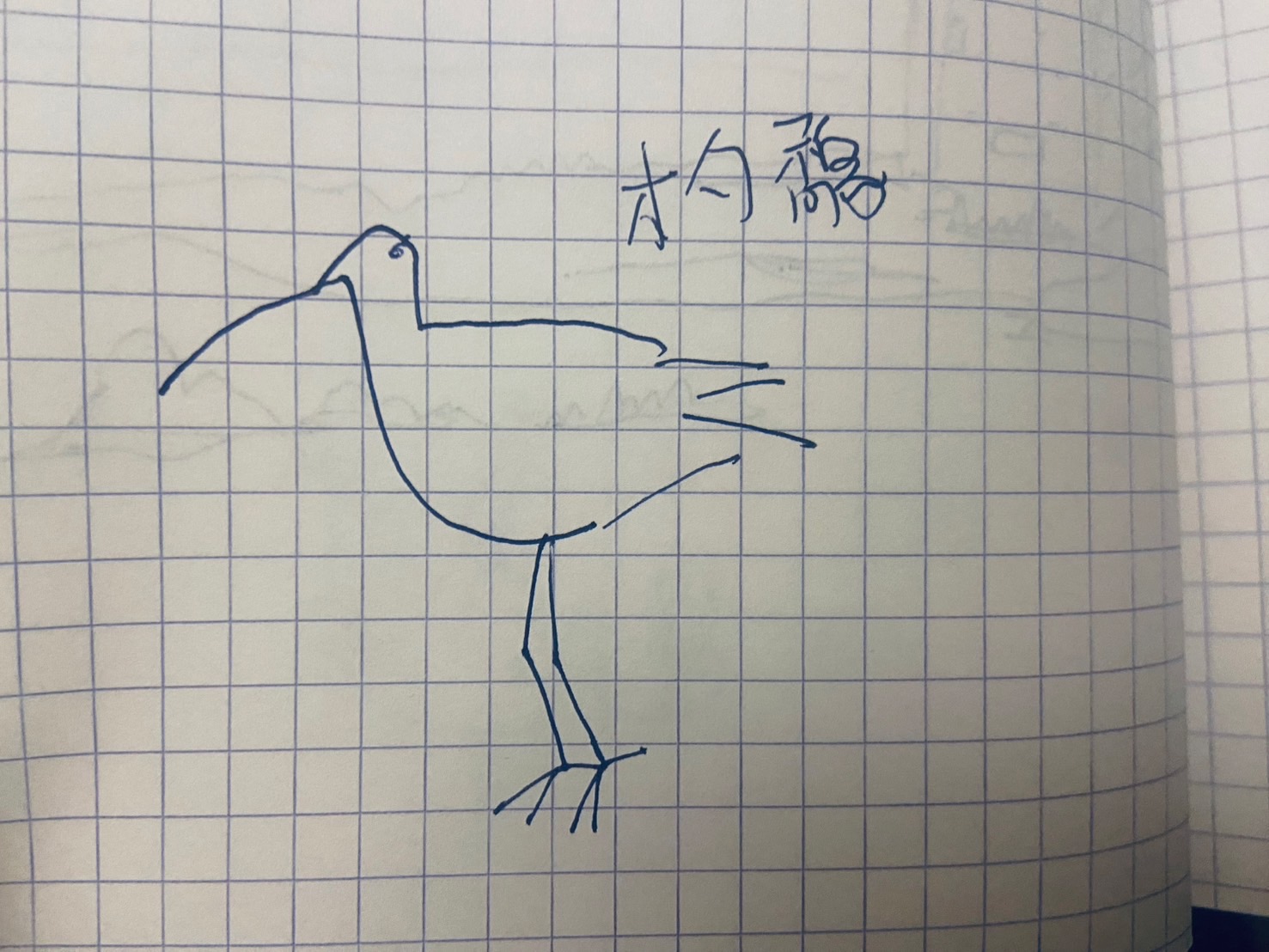

下午最後一站原定到鹽警槍樓賞鳥,但因天候不佳改成室內的水鳥辨識課程,雖然與原本的想像不同,但這堂課卻意外精彩:從羽毛顏色、嘴喙形狀到換季羽毛的差異,細節之多讓我大開眼界。

水鳥辨認課程筆記(我努力了……不保證正確性)

寫在最後,這趟旅程還有許多無法細數的瞬間,但它帶給我的海風、鹽味與人情,至今仍難以忘懷,照片能定格一瞬,但現場的鹽味、人聲與笑聲,卻只能靠再次造訪才能重溫。

而我更確定一件事:這趟旅程,最適合和身邊的朋友或家人一起分享。從「包的真媠」的蚵捲,到邊搓蛤蜊丸邊大笑的時光,許多瞬間因為有人陪伴而更顯珍貴。嘉義布袋的鹽滋味,不只是食物與風景,更是群體共享時才會綻放的滋味。

我盡力把想買的食材數量控制在一個人也能帶回的份量了